「振動ジャイロで,ビデオ・カメラのブレを補正できるようになりますよ」

誰もやったことのない技術

大嶋は,社内の各方面に早速働き掛け,技術検討グループを組織する。しかし,周囲の反応はすこぶる悪い。資金を投じて研究テーマに据えるという会社の方針は,なかなか固まらない。それもそのはず,当時は「手ブレ補正」という考え方が確立していなかったため,その必要性はなかなか理解されなかった。

発生したブレを補正する適当な機構が見当たらなかったことも,会社側が二の足を踏む姿勢に拍車を掛けた。当時,手ブレを補正するには大きく2つの技術が必要と考えられた。1つは手ブレの量を検出するセンサ。これはいったん中止となった振動ジャイロの開発を復活させればいいだろう。

問題はもう1つの点だ。それは,センサで検出した手ブレ量を参考に,撮影した画像のブレを実際に補正する機構である。似た技術は,あるにはあった。例えばクルマやヘリコプターから撮影するテレビ・カメラに向けた「安定雲台うんだい」である。だが,ビデオ・カメラには使えそうもない。既存の安定雲台の重量は数十kg,重いものは100kgを超える。価格も数百万円~数千万円と破格だ。そもそも雲台はカメラを支える器具であって,カメラに内蔵するものではない。民生用のビデオ・カメラに組み込むのは,どだい無理な話である。そうこうするうちに,技術検討そのものが中止になってしまった。

「こうなったら,自分で補正機構を検証するしかない!」

あきらめがつかないでいた大嶋はある時,突破口となる要素技術に遭遇する。それはレーザ・ディスプレイである。レーザ光を壁に照射して文字を描くこの機器は,内部に鏡を動かす機構を備えていた。鏡を動かしてレーザ光の光軸を変え,すらすらと文字を描く。この機構を応用し,逆の発想をする。レーザ・ディスプレイのように出射光の光軸を変えるのではなく,入射光の光軸を変えるのだ。つまりビデオ・カメラのレンズの直前に鏡を置き,レンズに入ってくる光軸を手ブレに同期して変化させれば,ブレを吸収させることが可能になるはずだ。

なにしろ行動力のある大嶋である。直ちにこのアイデアの試作に取り掛かる。それから幾日が経過しただろうか,ビデオ・カメラに向けた手ブレ補正技術の試作1号機を完成させる。後に「ミラー補正方式」と呼ばれるようになった技術だ。試作機は良い特性を示し,振動ジャイロを使った手ブレ補正技術の基本動作を確認できたのである。これを機に,手ブレ補正技術は正式な研究テーマとして認められ,手ブレ補正機構の開発とジャイロ・センサの開発がそれぞれ本格的に始まることになる。

仲間を増やす

研究開発を推進するに当たり,大嶋は一緒に取り組む仲間を増やしていく。大嶋とて,1人では到底すべてをやり切れない。研究グループに加わった新たな顔触れには,林孝行の姿もあった。当時,林は新人研修を終えて研究所に配属されたばかり。右も左も分からない中で,画像のブレを補正する機構の開発の一翼を担うことになる。まさか自身が,手ブレ補正技術の開発というバトンを受け継いでいくことになるとは知らずに…。

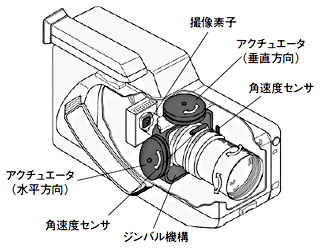

まず,大嶋らは画像を補正する機構を幾つか検討した。候補には,基礎検討したミラー補正方式のほか,可変プリズム駆動方式や鏡筒補正方式,撮像板駆動方式などが挙がった。机上検討の結果,ここからミラー補正方式と鏡筒補正方式の2つに絞り込む。補正角度の目標値である±6度は,この2方式しか達成できなかったのだ。

±6度の補正角度は,現在のカメラに搭載されている手ブレ補正の仕様に比べて1ケタほど高い。歩行の撮影時における手ブレを補正することも視野に入れていたためだ。今でこそ,これはオーバー・スペックだと判断できるが,当時は手ブレ補正に関するユーザーの使用状況や要求が全く分からない段階だった。ただこの目標設定は,後々の成功への布石となったのかもしれない。現在の光学式手ブレ補正技術の原型となる鏡筒補正方式を選択する一因になったのだから。