茶室で、炉や風炉に据えられ「座の主人」たる存在感を醸し、松風にも例えられるかすかな音と湯気を立てている。そんな鋳鉄の釜で沸かした湯を使った茶は、苦みの中にほのかな甘みを伴い口中に広がっていく。目と耳と口。茶の湯釜は五感を使って鉄を味わい尽くす道具と言えよう。

けれども、釜の用途を突き詰めれば、ただ湯を沸かすという極めて単純なもの。そのため、基本的な構造もごくシンプルだ。水を入れる本体部分は、孔の開いた耳である鐶付(かんつき)が付くのみ。甲と底と呼ぶ上部と下部の継ぎ目部分にストッパーなどの役目を果たす羽が付くこともしばしばあるが、本体を構成する要素は基本的にこれだけだ。撮(つま)みと、それを固定するための座などが付いた蓋を入れても、パーツは限られてくる。

ところが、これだけ構成要素が少ないにも関わらず、実際に目にする釜には実に多くのバリエーションが存在する。形状で言えば、一般的な釜のイメージとも言える「丸釜」、角張った形状をした「四方釜」、細長い筒状の「筒釜」、胴が締まった「胴〆(どうじめ)釜」、その他にも「富士釜」、「鶴首釜」などがあり、さらに鐶付や蓋の納まる口の形状にもいくつもの種類がある。

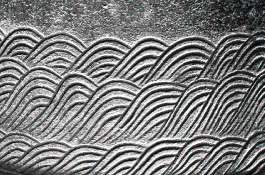

そこに、釜肌の多様なバリエーションが加わる。「挽き肌」と呼ばれる、ベースとなる釜肌に、時代を経て出る腐食や剥離によって生じた肌の風合いを人工的に再現した「肌打ち」、細かな突起が打たれる「霰(あられ)」などがあり、これに加えて絵柄や文字などの装飾を施すことも稀ではない。さらに、羽を打ち欠いた「羽落ち」、底の部分を打ち欠いて新しく小振りの底に付け替えた「覆垂(おだ)れ」といった処理を加えることもある。こういった要素の組み合わせが無数に存在するのだ。

蓋には唐銅(からかね)、すなわち青銅を、撮みには唐銅の他に銀を使うことが多い。しかし、釜の本体部分の素材は、ほとんどすべてが鋳鉄と呼ばれる炭素量の多い鉄であり、釜は鋳物に分類される道具である。

鋳物には、鋼を使った刃物などの鍛造品と異なり、鋳鉄を溶かして使うため複雑な形状を作りやすく、しかも鋳型があれば同じ形状のものを量産できるという利点がある。砂を使って作られた鋳型に鉄を流し込み、冷ました後に取り出すという一般的な方法で作られる釜作りにおいても、一つの鋳型で多くの釜を作ることが可能だ。ただしそのためには、量産性を考慮した形状にしなければならない。複雑な凹凸を正確に表現することもあきらめなければならないだろう。