オシロスコープは,入力端子に加わった信号を表示する測定器である。ここであえて強調しておくと,あくまで測定器の入力端子の信号であって,測定者が望む測定ポイントの信号を表示するわけではない。つまり,測定ポイントの信号を,測定器の入力端子まで忠実に導くことが肝要である。信号を導くにはケーブルやプローブを使うことになるが,この際のポイントは二つある。

信号をオシロスコープの入力端子まで導く際のポイントのひとつは負荷効果,もう一つはプローブの伝送特性である。負荷効果とは,測定のためにケーブルやプローブを接続することで,測定信号そのものが変化してしまうことを言う。どんなに良い測定器を使っても,測定信号が変わってしまうのでは元も子もない。このため,通常は10:1のパッシブプローブなどを使って測定側のインピーダンスを高くして負荷効果を低減する。

<図1>に一般的なパッシブプローブの等価回路を示す。

信号源とオシロスコープ入力の間には,信号源の出力インピーダンス,プローブのインピーダンス,それにオシロスコープの入力インピーダンスが介在する。

図1:プローブ接続時の等価回路1

A点が測定ポイント,オシロスコープは右端の電圧を表示する

<図2>は上の回路を書き直して見やすくしたものだ。プローブの減衰は10:1で9MΩと1MΩで分圧される。信号源側から見込んだ抵抗値は10MΩである。電圧は1/10になるが抵抗値は10倍になるから負荷効果が低減される。

図2:プローブ接続時の等価回路2

図1を書き改めたもの

一方,プローブの対地容量100pFとオシロスコープの入力容量20pFの和120pFに対してプローブの補正が正しく行われた場合,トリマの容量は13.3pFになる。測定ポイントにプローブを当てた瞬間,信号源つまり測定ポイントにこれだけのCR回路が付加されるわけだ。

通常の回路インピーダンス(この例では200Ω/20pF)に対して,10MΩの抵抗値は無視できる程度に大きいと言える(負荷効果低減)。しかしながら,容量分は測定点の対地容量20pFに対して無視できない値である。この容量が加わることで回路の動作波形そのものが変わってしまう可能性がある。

結論として,パッシブプローブを使っても入力容量による負荷効果の影響は無視できず,高インピーダンス回路や高速回路では注意が必要だ。

図3:パッシブプローブ(10:1)

最もよく使われる一般的なプローブ

プローブの入力容量による負荷効果が懸念される場合は,高周波用のFETプローブを使うと良い。一般的にFETプローブの入力容量はパッシブプローブのそれと比べて1桁程度小さいからだ。ただし,FETプローブは耐電圧が小さいので扱いには注意が要る。また,入力抵抗はパッシブプローブよりも小さい。

図4:アクティブプローブ

FET入力で入力容量が小さく高周波・高インピーダンス回路向けのプローブ。差動入力タイプのものもある。

なお,負荷効果とは話が異なるが,RFやビデオ機器の信号を観測する場合は,同軸ケーブルとコネクタを使って信号を接続する。この場合,オシロスコープの入力部分で信号が終端されるようにしなければいけない。回路の他の部分で終端すると,オシロスコープまでのケーブルがスタブとして動作し,大きな反射を生じるからだ。実際にはスルータイプの同軸型終端抵抗器<図5>が使いやすい。

図5:スルータイプ終端抵抗器

オシロスコープなど測定器の入力部での終端として使いやすい。パワー回路では電力容量に注意。

プローブの二つめのポイントは,伝送特性だ。ここで言う伝送とは,測定ポイントからオシロスコープの入力端子までを意味する。プローブを使う場合は,プローブ本体およびケーブルの伝送特性に測定点からプローブの真の入力点までの特性を加えて伝送特性を考えねばならない。

プローブ自身の伝送特性はプローブによって決定されるから,使用する周波数帯域に合致したものを選択すればよい。

例えばパッシブプローブの等価回路は先の図1のような集中定数で表されるが,広帯域の伝送特性はケーブルを含んだ分布定数回路として考える必要がある。このため,プローブのケーブルには抵抗分を含んだものが用いられ,ケーブルによる波形の乱れが生じにくいようにするといった工夫が盛り込まれている。

問題は,測定ポイントからプローブ入力までの伝送特性,具体的には配線接続にある。高周波・高速信号になると,この間の配線によるインダクタンスなどが無視できなくなるからだ。

最初に問題になるのはグラウンドリードの採り方である。<図6>はパッシブプローブのグラウンドリードを故意に長くしていった場合のパルス立ち上がりの変化の様子を示したものだ。

このようにグラウンドリードを故意に長くすることは実際には無いのだが,「起こってしまう」ことはある。プローブのグラウンドリードのクリップを接続した点が真のグラウンドポイントであるとは限らないからだ。例えば,クリップをつないだ点からプリントパターンの長い引き回しがあってグラウンドに達することもある。目に見えるグラウンドリードの長さではなく,測定ポイントを信号源,プローブを負荷として見たときのループの長さで考えないといけない。

図6:グラウンドリードの長さと波形

リードが長いと波形がひずむ

なお,リードが長い場合のリンギング(信号に波打ったような波形が付加されて歪むこと)は,プローブ入力の容量との相互作用で生じる。 したがって,リンギングについては,パッシブプローブよりも入力容量の小さなFETプローブなどの方が有利である(リンギングが少ない)。

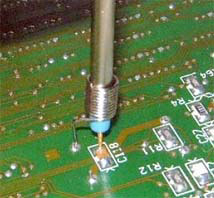

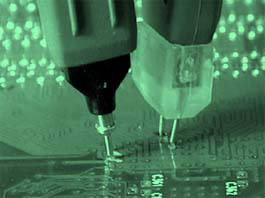

もうひとつはプローブ先端から測定ポイントまでの距離である。低周波・低速の信号ではこれらは無視できるが,昨今の高速デジタル信号などではわずかな距離も無視できなくなってきた。プローブは測定ポイントに当てやすい先端形状をしているが,それでも長過ぎ・大き過ぎの場合がある。

そうした場合に備えて,多くのプローブでは先端のチップは交換可能になっている。様々な形状の交換用チップが用意されているから,それらを積極的に使うと良い。回路にハンダ付けできるチップやコネクタを直結できるものもある。LSIやSMD(表面実装部品)などの密集した小電極にプローブを確実にコンタクトさせるためのホルダアームなども市販されている。

図7:スプリンググランドコンタクト

グラウンド配線を最短にできる

次はグラウンドから浮いた2点間の電圧を測定する場合のプロービングについて説明したい。

例えば,ACコンセントの電圧波形を観測したい場合に,プローブの一方(グラウンド)をコンセントの口に接続してはならない。オシロスコープの筐体がACラインと共通になってしまうからだ。

こうした場合は,2本のプローブ(2チャネル)を使い,それぞれ対地電圧を測定し,オシロをA-Bモード(2チャネルの差を表示)にして観測する。この方法は,回路上の2点間の電圧を測定したい場合などにも有効である。同様に,差動回路の差動電圧を測定する時にも使える。<図8>はこの方法で測定した差動信号の例である。

図8:チャネル間の演算による差動信号測定

上の二つは各チャネルの波形,下(赤色)が演算(ch1-ch2)で求めた差動信号

ただし,二つのチャネルの特性が厳密に一致している保証はないので,CMRR(同相除去比)などの点で不足することもある。 そうした場合は,差動プローブを使う。<図9><図10><図11>

図9:FETプローブ2本(2チャネル)の演算によるアイパターン測定例

コモンモードノイズの影響を受けている

図10:図9と同じ信号を差動プローブで観測したもの

ノイズの無いクリアなパターンになった

図11:差動プローブによる信号検出

これまでは,小信号用の電圧プローブを見てきたが,プローブにはこれ以外にも「高電圧プローブ」や「電流プローブ」など様々なものがある。

エレクトロニクスの分野では,電流プローブを使う機会も多い。<図12>にスピーカの電気的なインピーダンスを測定する例を示す。

図12:スピーカのインイーダンス測定

電圧と電流からインピーダンスを算出する

アンプから正弦波信号をスピーカに送り,スピーカの端子電圧とスピーカコードに流れる電流の振幅と位相を測定し,両者を割り算することでインピーダンスを求める。周波数を順次変えてゆけばインピーダンス周波数特性が求まる。

シャント抵抗と電圧プローブでスピーカ電流を検出することもできるが,スピーカのインピーダンスが低いため誤差が大きくなる。 電流プローブ<図13>を使えばその心配がない。また,非接触検出なのでグラウンド電位を気にすることなく,さらに回路に一部を切断することもなくループ上の任意の点の電流を測定できる。このことは,スイッチング電源回路などの電流測定などで大きなメリットとなる。

図13:電流プローブの例

クランプ式なので回路を切断せずに電流を測定できる

電流プローブを使用する際の注意点は,周波数帯域が電圧プローブなどと大きく異なるものが多いことだ。特に図12の例のように電圧プローブと併用して使われる場合は両社の位相差や時間遅れを考慮する必要がある。例えばスイッチング電源の電圧と電流からパワー損失を求めるときなどは両者の時間差を同じにする「デスキュー」の操作が必要になる。