第1部<登場の意味>

IntelとAppleが打ち出す

集約型インタフェース構想

パソコンやテレビ、携帯機器などをつなぐ外部インタフェースに新たな技術潮流が訪れている。各種インタフェースの物理層を共通化し、さまざまな規格の信号伝送を1本に集約していく。そんな時代の先兵となるインタフェースが、いよいよその姿を現した。

「Intelはいったい何を考えているのか。USB 3.0がようやく離陸しようという、とても大事なタイミングなのに」(ある機器メーカーの技術者)。「どんな用途で使うのか。部内で議論を重ねているが、どうにもアプリケーションが見えない」(ある半導体メーカーの技術者)──。

パソコンやテレビ、携帯機器など、デジタル家電の製品企画や開発現場で、あるインタフェース技術の存在が波紋を広げている。米Intel社が開発し、米Apple社がパソコンに採用した「Thunderbolt(サンダーボルト)」と呼ばれるインタフェースだ。

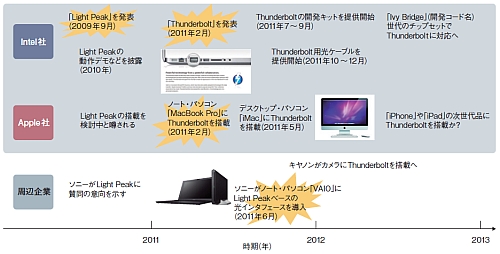

最大データ伝送速度が10Gビット/秒と、パソコン周辺インタフェースとしては、ずば抜けて高速な点を特徴とする。既に、Apple社の「MacBook Pro」や「iMac」に搭載された。さらにソニーが、Thunderboltの元となった「Light Peak(ライトピーク)」(開発コード名)に基づく光インタフェースをノート・パソコン「VAIO」に導入した。

このThunderboltの存在が開発現場にある種の混乱を生じさせているのは、その用途がはっきりしないためである。USBのようにHDDなどのストレージ機器と接続することに使うのか、またはDisplayPortやHDMIのようにディスプレイ機器に接続して映像信号をやりとりするのか、主用途が不明なのだ。しかもIntel社は、このThunderboltに関して、技術情報をほとんど開示しておらず、仲間作りに向けた業界団体を立ち上げる気配も無い。

だが、実はこうした「異質」に見えることこそが、Thunderboltの特徴そのものと言える。これまでのインタフェースに無い、新しい役割を背負って登場してきたのだ。それは、将来的に「すべてのインタフェースを集約する」ということである。

第2部<実装から読み解く>

銅線を使う暫定版で

段階的な移行を促す

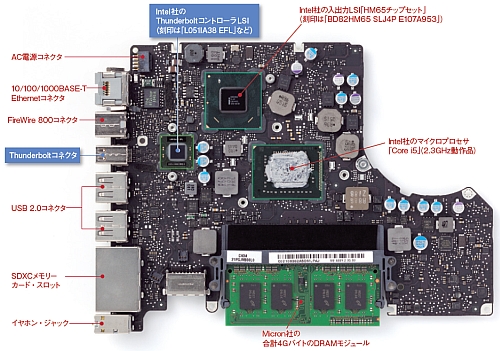

Apple社がパソコンに搭載したThunderboltは、既存技術をうまく生かして実現したものだった。そこには、理想形への段階的な移行を促すというIntel社とApple社の狙いが透けて見える。対応機器を広く普及させるためのIntel社の秘策も浮かび上がってきた。

2011年5月31日~6月4日に台湾・台北市で開催された「COMPUTEX TAIPEI 2011」。ここで米PROMISE Technology社は「Thunderbolt」インタフェースに対応したRAID装置「Pegasus」を出展し、Thunderboltを採用した効果を示す実演を行った。

同社は、米Apple社のパソコン「iMac」とPegasusをThunderboltで接続し、Pegasusに格納した1080pのHD映像を7本同時に再生してみせた。同じ映像を、iMacの内蔵HDDから読み出す場合はデータ伝送が間に合わず、数秒ごとに静止画が切り替わるような状態になってしまう。これに対してThunderboltで接続したPegasusから読み出す場合は、コマ落ちが発生することなくきちんと再生できていた。

この実演から見えてきたのは、パソコンなどコンピュータの内部と外部の境界が曖昧になる世界だ。通常は必要最低限の性能で動作するモバイル・コンピュータが、Thunderboltで外部機器とつないだ途端に高性能なデスクトップ・コンピュータ並みの能力を発揮する──。米Intel社の「Light Peak」が打ち出した集約型の高速インタフェースというコンセプトを最初に体現したThunderboltによって、こうした未来が近づいてきた。

Intel社とApple社は今のところ、情報非開示の契約を結んだ企業だけにThunderboltの詳細情報を公開している。ここでは、Thunderboltを採用したノート・パソコン内部におけるチップセットの利用状況や、Intel社などが公開した情報を基に、Thunderboltの実像に迫る。

第3部<注目の要素技術>

Gビット伝送を陰で支える

アダプティブ・イコライザ

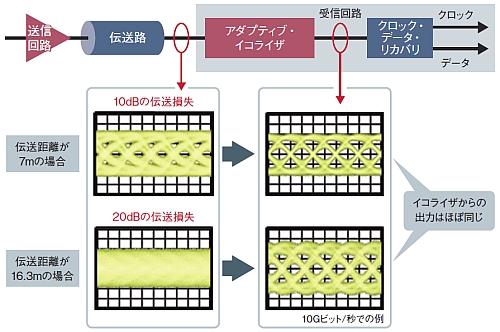

ThunderboltのようにGビット/秒級の高速信号伝送を行う際には、信号が減衰したり、歪んだりしやすいという大きな課題がある。その改善に向け、アダプティブ・イコライザの利用が広がっている。

10Gビット/秒のThunderbolt、1レーン当たり8Gビット/秒のPCI Express 3.0(PCIe 3.0)、5Gビット/秒のUSB 3.0──。このような超高速インタフェースの実現を、陰で支えている要素技術がある。高速信号の波形などを受信回路で補正してきちんと読み取れるようにする、波形等化(イコライザ)と呼ばれる信号処理技術だ。

高速信号は、伝送経路上にあるケーブルや基板上の伝送線路、コネクタなどを伝うときに、減衰して波形(いわゆるアイ・パターン)が保てなくなる。特に、数Gビット/秒を超える高速インタフェースでやりとりされる信号は極めて高周波であるため、誘電損失や放射損失の影響を受けやすくなる。

従って、このまま受信回路で信号を読み取ろうとしても信号波形が潰れてしまい、正しい振幅値を得ることができない。潰れたり歪んだりしたままの信号を基にしてデータ復調を行うと、伝送誤りが発生しやすくなる。そこで、受信回路で信号を増幅したり、逆に雑音成分を取り除いたりすることで、波形を補正して読み取れるようにする。

中でも、この波形等化をさまざまな伝送路環境の変動に適応して処理できる、適応等化(アダプティブ・イコライザ)と呼ばれる手法に注目が集まっている。

次世代インタフェースで続々

アダプティブ・イコライザは、伝送路特性の変化が受信データに及ぼす影響を検出し、最適な状態で受信できるように等化器の係数を自動的に調整する。これにより、伝送路特性が異なっても、原理的には等化器からの出力信号をほぼ同じにすることができる。