本記事は、日経WinPC2010年7月号に掲載した連載「CPU今昔物語」を再掲したものです。社名や肩書などは掲載時のものです。

汎用のCPUとして最初から設計されたIntelの「8080」

8080以前の4004や8008と異なり、組み込み制御よりも「コンピューター」として使うことを想定して作られた。同時期に登場したMotorolaの「MC6800」と併せ、「第2世代CPU」と呼ぶことも多い。高速化や消費電力低減などのためにnMOSを採用し、データバスを多重化するなどの余計なことをせず、40ピンという多ピン構成を採った。

[画像のクリックで拡大表示]

1974年に入り、“第2世代”と呼ぶべきCPUが登場し始めた。その代表的な存在が、Intelが発売した8ビットCPU「8080」である。第1世代に当たるのが、前回までに紹介したIntelの「4004」や、同社の「8008」である。いずれも、電卓など製品化の段階で既に最初に適用する機器が決まっていたものを、汎用のチップとして外販したものだった。だが8080は違う。当初から汎用のCPUとして作られたものだ。別の言い方をすれば、最初から「コンピューター」としての用途を前提としていたのである。

CPUとマイコンキットを巡る当時の状況

1970年代半ばは、Intelの8080を皮切りに、各社がCPUの発売を始めた時期である。同時にサードパーティや半導体メーカーがキットを発売し、個人が使えるコンピューター「マイコンピューター」時代が幕を開けた。

[画像のクリックで拡大表示]

第2世代には、技術的な意味もある。半導体技術の進展により、MOS型トランジスターの作り方が変わったのだ。ソースおよびドレインにp型半導体を使う「pMOS」から、n型半導体を使う「nMOS」へと転換したのである。これによりまず、電源電圧は15V(正確には+5Vと-10V)から5V(同+5VとGND)に一気に低減された。電源電圧の低下により、しきい値電圧が下がった結果として、トランジスターのスイッチング速度も速くなった。またpMOSの場合、電荷の移動を担う物質が正孔(ホール)なのに対し、nMOSの場合は電子になる。正孔に比べ電子の移動度は高く、やはりスイッチング速度の向上に寄与する。8080の開発者である嶋正利氏によると、nMOSを採用したことにより、同一の設計でも4倍程度の性能改善が期待できるとしている。さらに内部の論理回路を改善することで、少なくとも6倍の性能向上が期待できたことから、当初あった8008のマスクを使用して高速化する案を捨てたという。

製造技術の主流はpMOSからnMOSへ

一見すると両者の違いは、単に半導体の種類(p型とn型)を入れ替えただけに見える。しかし、nMOSはゲートを電子が移動するのに対し、pMOSではホール(正孔)が移動する。実は移動速度に差があり、電子が動くnMOSのトランジスターの方が高速に動作する。またnMOSは、動作が始まるしきい値電圧がpMOSに比べ低く、+5V単一の電源で利用できる。このこともスイッチング速度の向上に寄与することになる。

[画像のクリックで拡大表示]

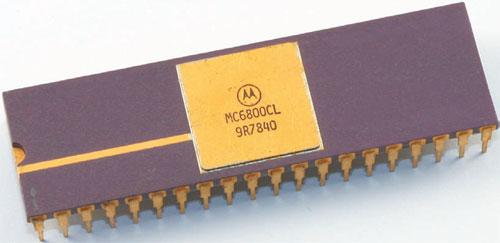

Intelの8080から遅れて約半年、8080の対抗馬と目されるCPUがMotorolaから発売された。「MC6800」である。MC6800は当時、「ミニコンピューターのアーキテクチャーに近い」と言われていた。命令数は8080より少なく、シンプルな命令体系だったことは間違いない。レジスター数も少ない。代わりに、「ゼロページ」と呼ばれるアドレス領域の一部を、通常のメモリーアクセスより高速にできるようにするなどの工夫がなされていた。

Motorolaの「MC6800」

Intelの「8080」と並び、第2世代を代表するCPUである。電卓向けを出自とするIntelのCPUに比べ、ミニコンを単純化させたと言われるアーキテクチャーはシンプルだった。レジスター数が少ない、メモリーマップドI/Oのためアドレス空間が制約されるなどの欠点があったためか、Basicインタープリターの性能評価では8080に後れを取ることが多かった。写真はセラミックパッケージの動作温度範囲を広げた「MC6800CL」。CPU-World(http://www.cpu-world.com/)の提供による。