CPUは大規模化し、複雑化の一途をたどってきた。その結果としてブラックボックス化が進み、中の働きが分かりにくくなっている。そこで過去のCPUを題材に、時代背景とともにその特徴を解説することで、改めてCPUとは何なのかを問うていきたい。

個人には遠い存在だったコンピューター

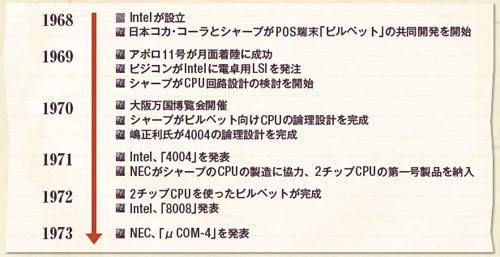

その始まりは1971年11月15日だった。この日、Intelは“世界初の1チップCPU”である「4004」を発表した。このプログラム領域が4KW(ワード)で動作周波数750kHzという、今から見ればおもちゃとも言えないようなCPUがいかに画期的だったかは、当時のコンピューターを巡る状況を見れば一目瞭然だ。同じ時期にIBMが発表したメインフレーム「System/370」でさえ、メインメモリーが最大240KBという時代なのだ。メインフレームの価格はレンタルで月額2万2600ドル、買い取りで106万8000ドルだったのに対し、4004はサンプル価格が100ドルだった。まさにここから、個人がコンピューターを所有する道は始まったのだ。

4ビットCPUが誕生した背景には、当時のコンピューターに対するユーザーの意識の変化がある。当時のコンピューターは空調の効いた部屋を独占する、大型で大仰なものだった。1980年代前半のマイコン・ブームのきっかけの一つとなった書籍「マイ・コンピュータ入門」で、筆者の東京電機大学教授・安田寿明氏(当時)は「コンピューターは神のごとき存在だった」と記している。

だがそれが少しずつ変わりつつあった。Digital Equipment(DEC、現在はHewlett-Packard)が量産して人気を集めたミニコン「PDP-8」を皮切りに、小型化への動きが始まったのである。アポロ11号が月面着陸に成功し、コンピューター化されたロケットの制御が話題になった。日本で初めての万国博覧会が大阪で開催され、国や参加企業が技術の粋を競い合った。コンピューターを初めとする科学技術の進展に対して、非常に明るい希望があったころの話だ。