CMOSがLSIの基盤技術であることを今は誰も疑わない。現在量産されているLSIの大半はCMOS技術を用いている。CMOSは今後も当面主流であり続ける可能性が高い。「ポストCMOSデバイス」の研究開発は続いているが,CMOSを置き換えるのは,早くても2025年以降との見方が多い。

CMOSが本格的に普及し始めたのは,一般的には1985年ごろとされる。この年に登場した米Intel Corp.のマイクロプロセサ「80386」や東芝の1MビットDRAMは,CMOSプロセスを採用して大成功を収めた。ちょうど,半導体技術の牽引役が汎用大型コンピュータからパソコンに移りつつあったころである。ダウンサイジングの波に乗ったCMOS技術は急速に普及し,半導体のあらゆる応用分野に広がった。

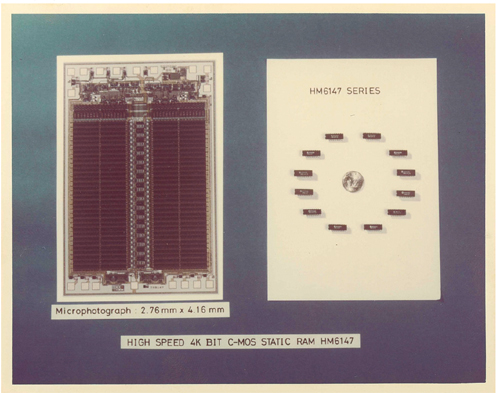

ところが,1980年代以降の興隆と比べて,1970年代のCMOS技術の存在は信じられないほど矮小だった。ごく一部の市場にしか通用しないニッチ技術として細々と開発されていた。そのCMOS技術が,大きく変貌を遂げたのは,日本メーカーが手掛けたあるチップが登場してからである。日立製作所の4KビットSRAM「HM6147」だ。1978年に登場した6147は,学会を中心に一大技術論争を巻き起こした。6147が用いた技術は後にCMOSチップが攻勢をかける礎を築き,今でも基本技術として多くのLSIに載っている。

6147がCMOS技術を花開かせる上で重要な役割を果たしたことは,ほとんど知られていない。その後登場したマイクロプロセサやDRAMとは異なり,爆発的に市場を広げたわけではないためである。しかし,当時を知る業界関係者にとって,この製品が成し遂げた成果は今なお揺るがぬ価値を持つ。CMOSプロセスで製造したDRAMで市場を席巻した東芝のある技術者は,6147の登場がCMOS技術の転機になったことを認める。