ICカードに求められる機能をネットワークの先のサーバに任せ

ID番号を格納した極小チップだけ管理するという逆転の発想。

ここから生まれたミューチップは、ようやく試作段階までこぎ着けた。

試作チップの最初の検証では、いったんは動作を確認できたつもりだった。

ところがその直後、蛍光灯からの雑音を拾っていたことに気付いた。

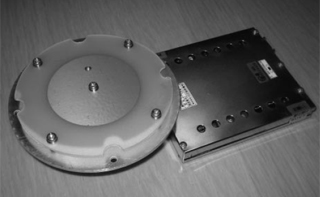

ようやく試作品が完成した日立製作所のミューチップ。一発動作に成功したと思ったのもつかの間,それはぬか喜びに終わった。動作試験に使った読み取り装置が受信していたのは,ミューチップからの信号ではなく,研究室の天井につり下げられた蛍光灯が発する電波であることが発覚したためだ。試験に用いた読み取り装置は,マイクロ波を利用する既存のICカード向けの装置を改造したもの。アンテナとしての指向性が広かったことが災いし,意図しない方向から飛んでくる電波も感知してしまっていた。

「うーむ…」

読み取り装置をぐるりと囲んだ開発チームの面々は腕組みをしたまま。誰も口を開こうとしない。苦労してようやく試作にこぎ着けたミューチップが初めて動作する様子をこの目で確認するために,朝から意気揚々と研究室に駆け付けていただけに,落胆の色を隠せるはずもなかった。

「でも,ミューチップからの電波が蛍光灯の雑音に埋もれているだけかもしれないなぁ。いずれにしても,ミューチップが動いていないことが証明されたわけではないよね」

気を取り直したように,1人が切りだす。暗く沈んでいた雰囲気が少しだけ明るくなった。

念には念を入れ

ミューチップの動作確認は数日後に仕切り直しとなった。今度こそ失敗は許されない。前回は動作に成功したと早とちりしたばっかりに,研究所の上層部に間違った情報を伝え,慌てて取り消すという失態まで演じてしまったのだから…。

読み取り装置は改造した。ミューチップも外観上は異常なし。測定器の調整も万全だ。

「それじゃ,消して」

その言葉と同時に,壁際に立っていたメンバーがスイッチを1つ,また1つと切っていく。それまで

昼間だというのに薄暗くなった研究室。そこは再び開発チームの面々が醸し出す静かな熱気に包まれた。1人がテーブルに置かれた読み取り装置に試作チップをゆっくりとかざす。

「あっ。やっぱり動いている」