アナログ方式からデジタル方式への大転換を成し遂げ名称も「DMD(digital micromirror device)」と決まる。

次にやるべきは,このDMDの魅力を機器メーカーに訴え,採用を働き掛けること。

TI社のスタッフはデジタル家電メーカーのメッカである日本へと乗り込むことを決める。(写真:林幸一郎)

1993年,東京・北品川。JRの五反田駅と品川駅をつなぐ「八ツ山道り」。タクシーやバスがひっきりなしに行き交うこの幹線道路の歩道橋の上に,米国・ダラスから来た男たちが立っていた。米Texas Instruments Inc.(TI社)で,DMD(digital micromirror device)の応用開拓を目指す社内ベンチャーのスタッフたちだ。

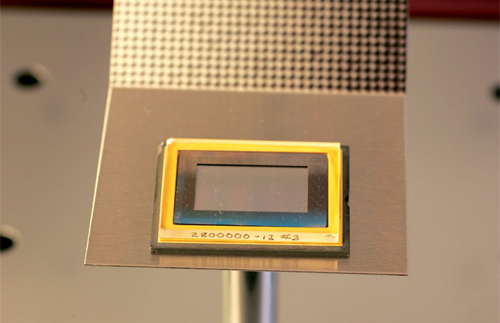

TI社のLarry J. Hornbeckが心血を注いで開発したDMD。その将来性が見込まれ,中央研究所の一研究テーマから,社長直轄の社内ベンチャー・プロジェクトにまで昇格していた。これまでとは比較にならないほどの人材と資金の投入によって,開発も一気にスピードアップした。1993年当時で,HD画質(1080p)のDMDの試作にまでこぎ着けていたのだ。

当時,DSP製品への比重が高かったTI社にとっては,新たな市場に打って出る「金の卵」ともなり得るこのデバイス。大切に育てる意味でも,まずは市場の要求を知る必要があった。中でも,大手テレビ・メーカーが何を求めているのか。

その知見から,DMDの特性改善を進めていくという手法を採ることにしたのだ。

社内ベンチャーのスタッフは,民生機器メーカーがひしめく日本に的を絞った。そして,ついにこの日,目標としていた大手テレビ・メーカーにデモンストレーションを見せるチャンスがやって来たのである。このメーカーの担当者が,次世代のディスプレイ技術としてDMDに興味を持ったのがキッカケだった。

ミラーが,ミラーが…

デモには,日本テキサス・インスツルメンツでビデオ信号処理技術の開発に取り組んでいた大原一浩も加わっていた。大原は当時,ビデオ信号処理用のDSPで,ユーザーがアルゴリズムを自由に書き換えられる製品の担当者だった。今となってはごく当たり前だが,当時としては画期的な使い勝手を備えている技術である。DMDを使ったシステムにこのDSP技術を応用したいと依頼されたことから,大原は約10人の日本人スタッフとともに,既にダラスに赴いていた。

「本当に大丈夫だろうか」

大原は,デモに大きな不安を抱えながら参加していた。それは自身の専門領域であるDSPではなく,DMDのことである。

「1時間,いや10分持ち応えてくれれば…」