はやぶさは,世界で初めて小惑星の土壌試料採取に成功することを目指している。米国を中心に火星など惑星の探査は盛んだったが,小惑星から試料を持ち帰った例はまだなかった。どうせなら搭載する探査ロボットも日本で作りたい。

ところが川口は,それを正式な開発プロジェクトとして依頼できなかった。はやぶさには別の探査ロボットを搭載することが決まっていたからである。米 National Aeronautics and Space Administration(NASA)が車輪で移動する小型探査ロボット「MUSES-CN」の準備を既に進めていた。

日本の探査機であるにもかかわらず,米国機関のロボットを搭載する理由はこうである。宇宙科学研究所は,はやぶさの操作に当たってNASAの持つ通信設備「Deep Space Network(DSN)」を使うことを決めていた。その代わりにNASAが求めてきた条件が,探査ロボットの搭載だった。

はやぶさの運用にDSNは不可欠だった。はやぶさの一連の着地作業には約11時間かかる。ところが,国内の臼田宇宙空間観測所にあるアンテナでは,探査機と通信できる時間が6~8時間に限られる。電波が到達しない死角ができるからである。対するDSNは,米国やメキシコ,オーストラリアの拠点にパラボラ・アンテナを設置して,通信の死角を無くしていた。

重り代わりのロボット

何とか日本製の探査ロボットに活躍のチャンスを与えられないか。川口がひねり出した妙案は,「カウンター・バランス」と呼ぶ重りの代わりに,日本製の探査機を搭載することだった。

一般に探査機や人工衛星の重量は,打ち上げるロケットの推力によって決まる。大方の場合,開発当初は探査機本体や搭載する観測機などの重さを合計すると,予定の値を超えてしまう。そこで各部分の開発者は,指定された目標に沿うように軽量化を図る。すると往々にして,最終的な合計値は予定の重さより軽くなる。

通常はまずこの余裕を,できる限り多くの燃料を積むことに振り向ける。その上で,全観測機器を搭載した探査機全体の質量バランスを検討する。その結果,全体の重心に偏りがあれば補正用の重りを積む。これが,カウンター・バランスである。

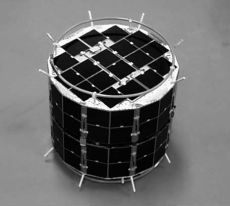

全体の重さが約500kgのはやぶさの場合,カウンター・バランスの重量はざっと見積もって数kg。1kg程度のロボットであれば,どこかのすき間に潜り込ませることができるのではないか。これが川口の目論見だった。1kgといえば,NASAに提供する搭載枠と同じである。この枠内で国産探査ロボットを開発することはきっとできる。

問題は,この数字を最後の最後まで保証できないことだった。各部の重量が予定を少しでも上回れば,1kgの余裕はいともたやすくついえてしまう。そうなれば,開発したロボットは無用の長物になる。そんな代物に,はやぶさプロジェクトの予算は充てられない。名目上の開発費はゼロである。