できないから変更?

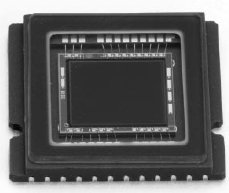

プログレッシブ方式のCCDを使えば,カメラに機械的なシャッタ機構を設ける必要がなくなる。このため,部品コストや光学系の大きさを抑えられる。CCD最大手のソニーがこの方式を推進していることもあって,「ディジタル・スチル・カメラの撮像素子はプログレッシブ方式で決まり」との見方が大勢を占めつつあった。

ところが,富士フイルムマイクロデバイスには,まだプログレッシブ方式のCCDを開発する実力が備わっていなかった。10年以上先行してCCDの開発を進めてきたソニーや松下電子工業など大手メーカに,設備や技術力の点で水を開けられていたのである。プログレッシブ方式に比べて構造が簡単なインタレース方式のCCDを提案するに至った背景には,こうした苦しい事情があったのだ。

元々富士フイルムマイクロデバイスは,他社にはできないCCDを製造する目的で設立したメーカである。ところが実際には,「他社にはできない」どころか「他社並み」の製品を作る実力すら備わっていない。それでも,そこにCCDの開発を任せようという。子会社なのだから親会社が面倒を見てやる,見てもらうのは当然,という「なれ合い」構造が,そこにはあった。小西氏は,まさしくそこを鋭く突いたのである。

共倒れはごめんだ

小西氏には,共倒れになるわけにはいかないとの強い思いがあった。150万画素ディジカメは,事業部の命運を懸けた一大プロジェクト商品になる。設計部としてはこれをCCDの選択ミスで失敗するわけにはいかない。

同社は,それまでにも他社からCCDの供給を受けて民生向けに「CLIP-IT」と呼ぶディジタル・スチル・カメラを発売していた。しかし,これといった特徴を打ち出せず,ついには叩き売りのような状態になっていた。

電子映像事業部は,「フイルム事業に続くビジネスの柱」を打ち立てることを期待されながら,一向にヒット商品を生み出せない。期待は,いつしか失望に変わろうとしていた。なかでも,苦しい立場に置かれていたのがディジカメの設計を担当してきた同事業部の設計部である。失敗は許されない。もう,あとがないのだ。

「気持ちはわかるが」

やおら立ち上がったのは,小西氏の反対側に座っていた加藤典彦氏である。彼は富士フイルムマイクロデバイスの代表取締役。150万画素のCCDを開発するまたとないチャンスを,ここで逃がすわけにはいかない。

「確かに,インタレース方式には機械シャッタが必要になるというデメリットがある。だが,機械シャッタさえ設けてもらえれば,プログレッシブ方式に決して劣らないカメラが作れるとも言える。この点だけ,設計側で協力してくれないだろうか」

待ち構えていたように小西氏が切り返す。