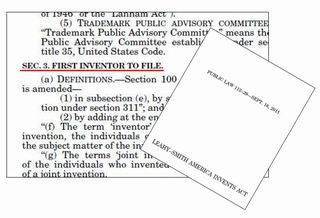

米国の特許制度が大きな転換点を迎えている。60年ぶりに改正された新しい特許法が、2013年春から本格的に運用され始めたからだ。この法律が米国で成立したのは2011年9月。大統領の署名から1年半の移行期間をほぼ終えた(新しい特許法については、関連の連載記事「米国特許、60年ぶりの新法がもたらすもの」参照)。

新特許法の最大の特徴は、特許の権利を認可する優先順位の付け方を大きく変えたことである。先に発明した者に特許を付与する「先発明主義(first to invent)」から、先に出願した者に特許を与える「先願主義(first inventor to file)」に制度を変更した。日本や欧州など知的財産権の先進国では当たり前になっている制度を、ようやく世界最大の特許大国である米国が導入したのだ。

今回の制度移行まで建国以来の先発明主義を貫いてきた米国では、「真の発明者は誰か」を巡る多くのドラマが繰り広げられてきた。先発明主義とは、どんな制度だったのか。

最悪の場合、特許を失う懸念

先発明主義は、特許の原理原則に則した制度である。特許は、技術を独占的に利用する権利を発明した人物に与える制度だ。世の中には存在しなかった新しい技術を初めて考え出した人物に権利を付与するというのが原則。これによって模倣を防ぎ、発明者が一定期間、独自技術による利益を上げられる環境を整える。その意味で、最初に発明した人物が特許を得る枠組みは、分かりやすく見える。

ただ、実際の制度運用という面で見ると、先発明主義は極めて運用しにくい枠組みである。先発明主義では、発明日が先である者に特許権を付与する。このため、特許が成立した後でも、「私が先に発明した」という異議申し立てが可能になる。そこで発明日が早いことを立証できれば、後から言い出した開発者でも真の発明者として認められるわけだ。

最悪の場合、特許を取得し、その技術を用いた製品を出荷した後に真の発明者が現れるということもある。結果、特許を失えば、大きな損害となるリスクの可能性もあった。

先願主義では、特許の出願日が早い者に特許を与える。どんなに発明した日が早くても、出願が遅ければ特許制度の上では発明者とはみなされない。特許の出願日は各国の特許庁に届け出た日なので、確実に日付を特定できる。

これに対して、「発明日」を特定する手続きは、骨の折れる作業だ。