大西も、たたらの操業を行うなどして釜に適した素材を作るべく様々な試みを行ってきている。そんな彼が現在使う、釜の原料となる鉄は、日刀保たたらの鋳鉄のほかに、新日鉄、神戸製鋼、住友金属といった製鋼メーカーの低硫黄の鋳鉄などだ。これらに、電気炉を使ってフェロクロム、フェロバナジウム、フェロチタニウム、銅などを微量添加し、成分を調整する。クロムやバナジウムは白銑化を進めるため、銅やクロムは耐食性を高めるために添加する。現在、大西は、それら素材をむらなく混合するために溶解温度を1600℃まで上げ、先人の作り上げた和銑などの昔の鋳鉄と現代の鋳鉄を比較、探求しながら独自の鋳鉄を作り続けているのだという。

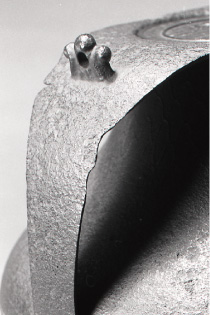

鋳型から型抜きをして取り出した釜は、バリを取った後、木炭をおこした鞘の中に入れて、一定の高温で赤める。焼き抜きと呼ぶこの工程を行うことで、組織が整えられて均質になり、割れにくくなる。この熱処理は京釜で始まったとされているが、与次郎(よじろう)などは、侘びた肌合いを表現する場合は、一昼夜もかけて焼いたのではないかと大西は推測している。その焼き抜きの後に、釜肌を覆う酸化皮膜を落とすのだが、それを落とし切らずにところどころ残した、時雨肌と呼ばれる肌もある。

焼き抜き後に鉄鎚で酸化皮膜を落とした釜は、釜の中に焼き抜きした鉄片を漆で貼付けて音の鳴りを良くするために「煮え付け」をし、肌に化粧を施す。釜を炭火であぶりながら、釜肌に藁箒(わらぼうき)で、下塗りとして漆を焼き付け、その後、錆粉、弁柄(べんがら)、お歯黒などと漆を混ぜ合わせたものを焼き付けて着色をしていく。施主の好みや狙いによって艶の具合や、色、風合いなどを変えるため、配合などはその都度決める。

「着色とも化粧とも言います。けど、この化粧はいずれ枯れていくんですね。例えば大西清右衛門美術館には、天正年間に作られた釜が数点ありますけど、微妙に色合いが違う。使われ方の違いで、漆が残っているのもあれば、はがれてほとんど鉄肌になっているもの、修復のために着色をもう一度施してあるものもある。釜が積み重ねてきた歴史が違えば、肌もそれぞれに違ってくるんですね」

錆び止め効果も持つこの化粧が、釜が使われていくうちに少しずつはがれていく。そのときどう見えるか。釜師たちは、使われてからの見え方を想定しながら、釜に化粧をしている。ただ、その変化は、使われ方によってまるで変わってくる。使う頻度、保管の仕方だけでも違いが生じるという。作る者と使う者がいて、はじめて釜は完成に至るのだ。