S字型の耳かきにも似たへらを使い、そのまま押し付けてみる。いわば印鑑を扱うように押した格好だが、確かに梅の花びらの形にはなる。しかし大西のへらの使い方はまるで異なった。粘土に当てると、左右に振りながら大降りの輪郭を作り、振り幅を小さくしていきながら、深く押し込んでいく。へらを離すと、立体的な梅の花びらが粘土の上に描かれている。大西が動かし方を少し変えると、別の形状のいきいきとした梅の花びらが描かれる。様々な種類のへらを使うこともあるが、1本のへらの用い方を変えてバリエーションを広げることも多い。和紙に描いた下絵に沿って入れる切り込みも、その深さや太さで、釜に現れる文様の見え方が大きく異なってくる。梅なら梅、というひとつのモチーフでも、それをどう表現するかで釜の印象も変わってくる。その表現の幅を広げるためには、道具を作り、技術を身に付けていくしかない。

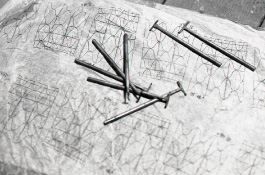

「家に伝わる下絵はあるんです。例えば過去に自分も手がけた夜学釜という釜だったら網目の模様がある。でもへらが残っていないんですよ。だからへら作りから始めないといけない。下絵を使わずにフリーハンドでへらを押すこともあるのですが、そのときもまずは石膏で試してみて、土にも押してみて、これならと思えたら使う。夜学釜の網目のへらもそうやって作りました。昔も同じようなへらを使うてたんか、同じようなやり方をやってたんか、そこのところはよう分かりませんけど」

大西がさらに言葉を継ぐ。

「もともとうちに伝承はないんです。多分歴代、作るのが精一杯だったんやと思います。文字にも残されていない。ぼくも、自分の子どもにあえて教えることはしないと思う」

霰の打ち方も、正式なかたちで伝承されたことはなかったと言う。そもそも大西は、先代の父のもとで修業している間、父が実際に霰を打っている場面を見たことがない。

「だから自分でやることになった最初のときは、口の方から先に打つんか、それとも胴の方から先に打つんかといったところから悩んだものです。それで両方やってみた。結局は口の方から打ち始めると具合がいいということが分かって、今はそうやってるわけですが」

大西家の歴代当主たちが残したものは木型や紙型で、師が技法や勘所を手取り足取り教えてくれるものでもない。逆に道具類も新規に作り出さなければならなかったりする。各工程でこれほど試行錯誤を繰り返す理由は、必要に迫られてというものが大きい。そういった状況で、歴代の手がけたものをはじめとする過去の名作と肩を並べる水準の作品を作り続けるには、以前よりよいものを作ろうという思いと、飽くことなく探求する姿勢が不可欠のようだ。