尾崎文故(ふみこ)と娘のあかりが漉き終えた紙は、積み重ねた紙床(しと)ごと場所を移し、上に板を載せジャッキで押して水を絞る。その後、温度を一定に保つ保冷室でしばらく保管する。太陽がよく照った、晴れの日が来ると分かれば、保冷室から出して、もう一度ジャッキで絞る。そして山の上で天日で乾かす。

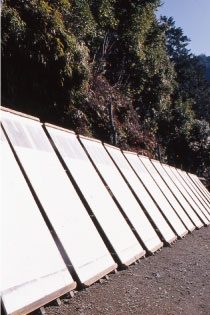

力仕事は父・孝次郎の担当である。尾崎家から、「さな」のある谷を挟んで反対側の高台にいる孝次郎を訪ねた。空は青く、ウグイスの鳴き声が近い。高さが2mを超える大きな板が、丸太に何枚も立てかけてある。それぞれ表には紙が貼ってあり、太陽の光を存分に跳ね返している。その先の小屋をのぞくと、外の光でくらんだ眼に、孝次郎の笑顔が飛び込んできた。台の上に載せた板に、乾かす前の紙を貼っているところだ。紙を一枚、紙床から取り上げ、布海苔を軽く塗った板の上に置く。手にした刷毛で、紙の面をさささっと。四角い紙の内から外へ、小刻みに何度も掃くと、面白いように皺が消えていき、最後はぴたりと板に張り付いた。

紙を貼り終えると、孝次郎は板を担いで表へ。居並ぶ板の隙間を見つけて立てかけた。見れば裏にも紙が貼ってある。「前は両方いっぺんに貼っていたんだけどね。一度に乾かすと、色が違うって言われて。裏の紙が白くならないって」。問屋から文句が来たらしい。今は、表に貼った紙が乾いて来たら、ひっくり返し裏にも貼って日にさらす。その紙が乾いて来ると、再びひっくり返して最初の紙をはがし、別の紙を貼って太陽に向ける。これを繰り返せば、どれも一様な色になる。

日光で乾かすのは、尾崎家の紙をつくる最後の要所である。天日で乾かす和紙は、日本でも珍しくなった。乾かすうちに日光で漂白されるためか、「温かい」と評される風合いに仕上がる。尾崎家は、この工程でも別の方法を試してみたことがある。よそでは普通の、鉄板と蒸気による乾燥である。ずいぶん前の話らしいが、結果はあえて書くまでもない。

乾いた紙は、小屋で剥がして重ねていく。尾崎家の紙は裁断せずに、漉いたままの大きさで出荷する。板から剥がせば出来上がり。その一枚一枚を孝次郎が見て、品質を判断する。出荷できるものと、そうでないものを選り分ける。今年の出来はどうだったんですか。そう聞いたら、笑顔が大きくなった。「今年は最高。台風が来なかったから。雨もそこそこあったし」。

紙を干す作業は重労働である。松材でできた板は大きく重い。それが全部で20枚。日がよく照れば、紙は20分で乾く。朝日がのぞく8時過ぎから、山の端に日が隠れる3時半ごろまで。繰り返し板を小屋に出し入れし、ひっくり返して回るのは、還暦を超えた孝次郎の骨身にこたえる。以前は、紙漉きの季節が終われば板を母屋に持ち帰っていたが、もうあきらめたという。