もともとパソコンに比べればワークステーションの出荷台数ははるかに小さい。しかも,その市場に複数の競合企業が乱立する。当然の帰結として,Intel社のマイクロプロセサに比べて,RISC型マイクロプロセサは分が悪い。その後,時間とともにRISC型マイクロプロセサの強みが薄れた。そして,Intel社と米Hewlett-Packard社は1994年に,次世代の64ビット・マイクロプロセサ「Merced(現在のItanium)」の共同開発で合意,これが競合他社に引導を渡すことになる。RISC型マイクロプロセサ企業は相次いで市場から撤退し,主要なマイクロプロセサ・メーカーは,Intel社とそのライバルである米Advanced Micro Devices社に絞り込まれた。

ムーアの法則が意味するものは

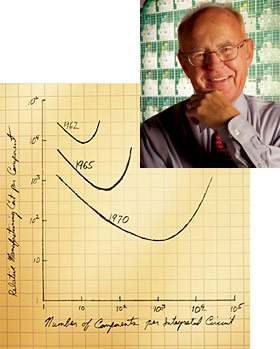

Intel社の創業者であるGordon Moore氏による「ムーアの法則」に支えられてエレクトロニクス産業は発展してきた。18~24カ月で半導体の集積度が2倍になるという効果をどう生かすか――この命題に対して,エレクトロニクス業界は同じチップ寸法に収められるトランジスタ数を増加させることに終始してきた。つまり,ムーアの法則に基づきチップ当たりのメモリ容量を増加させ,性能向上のためにマイクロプロセサの構造を複雑にしてきた。ところが,ムーアの法則に対する新たな視点が加わったといえるのが1990年代である。

半導体の集積度が18~24カ月で2倍ということは,逆に言えば同じトランジスタ数を集積するのに必要なチップ面積は18~24カ月で半分近くになる。つまり,同じ機能・性能を実現するのに必要な半導体の価格は,年々下がっていくわけだ。

コンピュータの歴史には,性能向上およびダウンサイジングの両方の側面がある。1990年代は特に後者の意味合いが強かった。例えば,ソニー・コンピュータエンタテインメントが1994年に発売したゲーム機「プレイステーション」は,R3000と呼ぶCPUを採用した。R3000といえば,1990年当時のワークステーションに実装されていたマイクロプロセサである。この例に象徴されるがごとく,組み込み機器に,高性能なマイクロプロセサが惜しみなく投入されるようになった。

もう一つの特徴は,組み込み機器に向けた専用のアーキテクチャが開発されたことだ。コンピュータからの流用ではなく,組み込み機器に特化して新たな技術が開発されるようになった。携帯電話機で主流となったARMアーキテクチャが好例だが,性能が高く,なおかつ消費電力が低いという特徴がある。コンピュータから民生機器へという,大きな時代の流れの変化を背景に,コンピュータ技術も民生主導の兆しが出始めたのが1990年代後半といえる。

本記事は,2006年7月に発行した日経エレクトロニクス創刊35周年特別編集版「電子産業35年の軌跡」から転載しました。内容は執筆時の情報に基づいており,現在では異なる場合があります

―― 【次回】1990年:オール・デジタルの地上HDTV放送の提案 ――