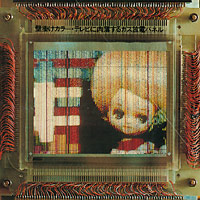

図2:ソニーが試作したカラー・テレビ

本誌の1974年7月15日号の表紙に掲載した。

ソニーの開発したカラーPDPパネルの構造はユニークで簡単だった(図2)。パネルは透明ガラス基板2枚から成り,前面の基板に陽極,後面に陰極を,それぞれ0.5mmピッチで形成した。電極数は282×212本。16階調,輝度は白色表示で5ft-L,効率は0.01~0.02lm/W,コントラスト比は20対1。

日立製作所の開発したPDPは,Burroughs型パネルをカラー化に適したものに改良している。120×160個の表示セルを1mmピッチで配列した。電極の配置を工夫して,コントラスト比を300対1にした。NHK総合技術研究所もBurroughs方式の改良版であった。表示セルは160×127個で,4点で1画素を構成していた。赤色の輝度が低く,赤が2点あるからだ。

記者は各社の試作機のスライドを持って,Owens-Illinois社に取材した。すると日本の現状に興味を示した30人ほどの研究者がほぼ全員集まり,逆に取材を受ける羽目になった。彼らは,実験室で17型カラー・パネル(解像度1024×1024本)の寿命テストを見せてくれた。「2~3年後にはまず単色のカラー・パネルをコンピュータの端末として商品化したい」と意欲的だった。当時は彼らのカラー大画面化の実績は日本を少し上回っていた。

残り20%にそれまでと同じ時間

我が国の研究者は次の目標として,CRTにできない大型画面(40型),解像度1000本,薄型化,輝度は50ft-L以上,コントラスト比50対1以上とし,到達は10年後とした。今日の製品は,この目標の延長線上にある。

当時富士通で研究を指揮していた大脇健一氏は「技術として残り20%を完成するには,それまでの80%に費やした時間と同じ時間がかかる」と語った。あれから30年,パネルの構造は変わり,封入ガスや蛍光体の改良が進み,輝度,発光効率が上がって,ついに103型(2.3m×1.3m)が登場した。

思えば1970年代のエレクトロニクスは,コンピュータ,半導体,表示装置などすべての面で黎明期であった。その中でPDP技術も,当時の方向付けの先に今日の隆盛期を迎えている。